94年はニューヨーク・ヒップホップ復興の年だった。91年の〈 Death Row 〉帝国勃興を起点とし、Gファンクを定義したドクター・ドレーの『The Chronic』(92年)と続くスヌープ・ドギー・ドッグの『Doggystyle』(93年)によって、ヒップホップの商業的なメッカは大陸の反対側、ロサンジェルスに移っていたが、クイーンズとブルックリンの街角から生まれた二人の若きMC、ナズとザ・ノトーリアス・BIGがそれぞれデビュー・アルバム(『Illmatic』、『Ready to Die』)をドロップし、芸術性と商業性の両面で、ヒップホップ生誕の地としてのプライドを誇示してみせた。94年とはそんな年だった。

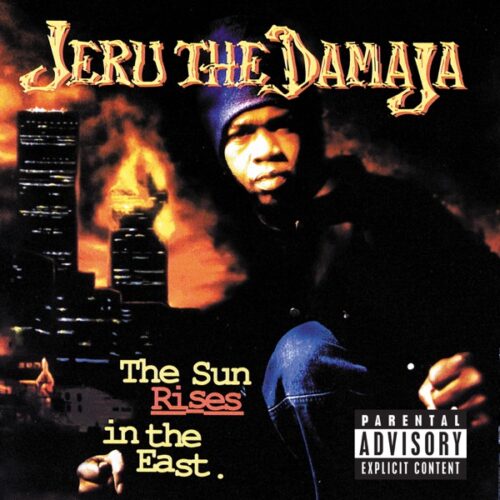

ニューヨークがチャンピオン・ベルトを巻き直すにあたり、裏方としてDJプレミア以上に広く貢献したプロデューサーはいない。先述した二大傑作にクレジットされた唯一のプロデューサーという事実は言うに及ばず、94年にはギャング・スターとして『Hard to Earn』をリリースし、同時にグループ・ホームの二枚のシングル“Supa Star”、“Livin’ Proof”も生み出していた。そしてもう一人、ブルックリンの中でも特にタフなエリアであるイースト・ニューヨーク出身で、強烈な才能を持ったMCのデビュー・アルバムをトータル・プロデュースする。そのMCの名前は、ケンドリック・“ジェルー”・デイヴィスことジェルー・ザ・ダマジャ。ビッチな人生に対する哲学的な洞察と金が身の回りの全てをルールするストリートでの体験談をミックスした、ナズとビギーの中間地点に位置するようなスタイルを持ってヒップホップ・ゲームに参戦したジェルーのデビュー・アルバム『The Sun Rises in the East』は、トータル・プロデュースを手掛けたプリモ本人が「あれはヒップホップの歴史において最もクラシックなアルバムの一枚だと思う」と前置きし、続けて「オレがプロデューサーとして成し遂げた最高の偉業の一つだ」と自画自賛するほど、頭一つ抜き出た強烈なサウンド・アイデンティティが刻印された一枚だった。

92年のギャング・スターのサード・アルバム『Daily Operation』の制作を通じて、根城となるD&Dスタジオと、そこのエンジニアでありプリモ・サウンドの要となるエディー・サンチョ、そしてMPC60 IIという三種の神器を手に入れたプリモは、いよいよプロデューサーとしての才能を開花させ、92年から94年にかけては何かに取り憑かれたようにクラシックを量産していた。その凄さは言葉で説明するより、曲を挙げたほうが話が早い。先述した『Hard to Earn』とグループ・ホームのシングル以外での外部仕事として、あくまで一例だが、KRS・ワン“Outta Here”にビギー“Unbelievable”、ナズ“N.Y. State of Mind”、“Represent”、“Memory Lane (Sittin’ in da Park)”、ビッグ・ダディ・ケイン“Show & Prove”など、他のプロデューサーであればそれが生涯の最高傑作となるであろう水準のビートを、たった一人で続々とD&Dスタジオで製造していた。

それほど脂が乗った時期を過ごしていたプリモが、相棒であるグールーとは別に自らデビュー・アルバムのプロデュースを買って出たジェルーは、同じ高校に通っていた友人のキング・シャブが、グールーがボストン時代に組んでいたギャング・スターの前身グループ、ギャング・スター・ポッシのオリジナル・メンバーだったという縁をきっかけに87年にグールーと出会った。「ダチのシャブはボストン出身だったんだけど、オレと同じ高校に通っていたんだ。あいつが“グールーが引っ越してくるからオマエら会うべきだ”って言ったんだよ」(別のインタヴューでは、キング・シャブ本人ではなく、彼の従兄弟と同じ高校に通っていたと発言しており、どちらが正しいのかは不明))

そしてプリモはグールーに紹介される形でジェルーとその友人のリル・ダップと知り合った。プリモ本人の記憶によれば、彼が初めてジェルーと会ったのは88年の暮れ、ギャング・スターの“Manifest (Words I Manifest)”のプロモーション・ヴィデオの撮影時であり、当時ジェルーはまだ高校の最終学年だった。「グールーがボストンからやってきた頃、オレはストリートのことで忙しかった。犯罪に手を染めようとしていた。ちょっとしたギャングスタだったんだ」とジェルーは振り返るが、その当時の彼はまだラッパー志望ではなかったようで、プリモやグールーともあくまで友人としてハングアウトしていただけで、プロのMCになるための足がかりや有益なコネクションとしては考えていなかった。「あいつらとの関係は友人でしかなかった。単なるホーミーさ。ふざけ合うだけのな。グールーはオレにライムのレッスンとかそういうみんなが想像するようなことはしてこなかったよ。みんなで家で酒飲んで酔っ払って、一晩中ライムしてただけだ」

それで生計を立てるかどうかはともかくとして、ジェルーは幼少期よりラップには夢中だった。「オレはいつだってMCだった。オレの叔母さんはスウィート・Gという名前でMCをやってて、自身のクルーやディヴィッドっていうDJもいたんだ。叔母さんはオレのベイビーシッターでもあったから、彼女のパーティーにはいつも連れて行かれてた。そうやってヒップホップに夢中になっていったんだ。みんながライミングしているところを見て、これだ、これこそオレがやりたいことだって思ったんだ」と、ヒップホップとの出会いを語っている。そして、成長過程においても才能溢れる友人に囲まれていた。ウータン・クランのファミリー・メンバーであるトゥルー・マスター、ジェミナイ・ザ・ギフテッド・ワン、後にグループ・ホームの1/2となるリル・ダップ、そしてアフー・ラと、数々のMCと共に日夜切磋琢磨しながらライムのスキルを磨いてきた。「オレの周りにはドープなMCがたくさんいたんだ。オレとトゥルー・マスター、ジェミナイ、リル・ダップでストリートの端っこでラップしてた。夜の八時から始まって、朝の三時とか四時までフリースタイル・セッションしてたんだぜ」と振り返るように、KRS・ワンやビッグ・ダディ・ケイン、スリック・リックから影響を受けたというスタイルにオリジナリティを加味し、発展させる努力を怠らなかった。90年には、ブラーゼイ・ブラーゼイの片割れであるフェリックス・ロヴィラと数曲のデモ制作も行い、ストリート稼業ではなくヒップホップを生業とする道を模索し始めていた。

そして、本格的にヒップホップ・ゲームに参入したのは92年。きっかけはギャング・スターのマネージャーの鶴の一声だった。「当時のマネージャーだったパトリック・モクシーが、オレたちの“ファミリー”から何組かアーティストとして送り出すべきだって提案してきたんだ」と、プリモは説明する。「ビッグ・シャグは当時三年間の刑務所務めを終えて出てきたばかりだった。あいつはギャング・スター・ポッシのオリジナル・メンバーだったから、グールーと何曲か曲作りを始めていた。で、オレたちはジェルーについて話をして、“ちょっとオレにジェルーとやらせてくれ”って言ったんだ。当時『Daily Operation』に取り掛かっていたから、周りの奴らをお披露目するちょうど良い機会だって思った」 こうしてプリモに選ばれたジェルーは、当初はギャング・スターとナイス&スムースによるポッシ・カット“DWYCK”(“Take It Personal”のシングルのB面に収録)に参加する予定だったそうだが、理由は不明ながらそれは叶わず、多少の辛抱期間を経て、結果的に『Daily Operation』に収録された“I’m the Man”でMCとしてデビューを果たす。

プリモのこだわりによりグールー、リル・ダップ、そしてジェルーそれぞれ異なるビートが用意された贅沢なポッシ・カットの“I’m the Man”は、ギャング・スターのクルーである「ギャング・スター・ファウンデーション」の雛形と言える一曲だった。ギャング・スターが『Daily Operation』を引っ提げて行ったツアーにはジェルーも同行し、“I’m the Man”のパフォーマンスでにわかに注目を集め出したが、本格的にシーンで注目されるのは翌年となる。93年、グールーが自ら立ち上げたレーベル〈 Ill Kid 〉からリリースされた“Gangstarr Foundation Sampler”というタイトル通りのサンプラー・シングルに、ビッグ・シャグ、グループ・ホームと並んで、ダーティー・ロッテン・スカウンドレルズという名義でジェルーのソロ・デビュー曲となる“Come Clean”が収録された。

「いろんなところにサンプラーを送ったら、翌週どこのラジオ局でも“Come Clen”がプレイされたんだぜ。カレッジ・ラジオからWBLSのような局まで、どこの局でもかけられたんだ」とジェルーが語り、同じようにプリモも「“Come Clean”がホット97でかかった後、みんながオレに電話してきた。“あれはなんなんだ!?”ってな」というエピソードを明かすように、“Come Clean”はアンダーグラウンドで瞬く間に火が付き、様々なレーベルの間でジェルーの争奪戦が起こることになるが、最終的に彼が選んだのは〈 Payday 〉という産声を上げて間もない弱小レーベルだった。

「“Come Clean”以来、たくさんのレーベルがオレを欲しがったけど、ファミリー関係を維持したかったから〈 Payday 〉にしたんだ。ギャング・スターのマネージャーだったパトリック・モクシーがレーベル・オーナーだったから、〈 Payday 〉ならよりコントロールができると思ってね」とジェルーはその理由を説明する。また、“Come Clean”より前の92年、“I’m the Man”でデビューを飾った直後にグールーのプロデュースで制作したデモ・テープ(これは後に〈 Slice of Spice 〉から『The Dirty Rotten Demos』という名前で陽の目を見る)を持参してリル・ダップたちとレーベル行脚をしていた頃、「みんなグールーの名前があるから会ってはくれるんだが、デモ・テープを聴きやしねえんだ」という苦い経験をしたことも、大手のレーベルを選択しなかった理由だろう(『Hard to Earn』に収録された、“I’m the Man”の続編的なポッシ・カット“Speak Ya Clout”でもジェルーは「去年、レコード会社はオレのことなんて馬鹿にしてた / でも今じゃどいつも女の子みたいにオレに夢中だぜ」と皮肉を述べている)。

こうしてジェルーと契約した〈 Payday 〉は、同年に“Come Clean”を12インチ・シングルとして再リリースし、ビルボードの「Hot 100」にチャート・インする商業的なヒットを記録する。これによりシーンからの彼に対する期待は一層高まり、それはデビュー・アルバムを制作すべき時期が到来したことを意味していた。

“Come Clean”が当時のニューヨークのヒップホップ・シーンで大きな支持を得た理由は二つある。一つは前例のないそのサウンドだ。「水が滴る音」と表現される一風変わったパーカッションのサンプリングは衝撃的で、プロデューサーのプリモの職人芸ばかりが語られるが、実は制作全般でジェルーが貢献した部分も大きい。この曲のフックでプリモがスクラッチしているフレーズは、オニキス“Throw Ya Gunz”の一節(Uh-oh, heads up ’cause we’re dropping some shit)だが、92、3年頃のギャング・スターのライヴのリハーサルでは、プリモは必ずこの“Throw Ya Gunz”でサウンドチェックを行っていた。“I’m the Man”のパフォーマンスとレコード持ちとしてツアーに同行していたジェルーが「ツアーから戻ったら、このフレーズをフックに使って曲を作ろうぜ」と言い出したことがきっかけで制作が始まり、プリモの自宅で色々なレコードを聴いている中で、二人はあのパーカッションの音に出会った。パーカッションのサンプルとドラムを組み合わせ、曲としての形がある程度整った段階でジェルーはプリモに「もうこれ以上はなんもいらねえぜ。ホーンだのなんだのは不要だ。ロウのままでいい」と告げ、そうして名曲“Come Clean”は誕生した。

そしてもう一つの理由は、“Come Clean”がスタジオ・ギャングスタを痛烈に攻撃した曲だったことだ。この曲でのジェルーは「フェイクなギャングスタは拉致って、オレのスキルでフランベしてやるぜ」、「間抜け共のギャングスタぶった戯言なんてプラグを抜いて止めちまえ / 拳銃は家に置いて、バトルにはスキルを持ってこいよな」と徹頭徹尾、容赦がない。これはメディアに煽られ東西抗争の火種が生まれ始めていた93年においては西海岸のギャングスタ・ラップに対するディスとして解釈され、カレッジ・ラジオからメジャー局まで、東海岸のありとあらゆるラジオでプレイされるようになった。そして、そのような状況下でリリースされたアルバムのタイトルが『The Sun Rises in the East』という物議を醸すものだった。

だが、事実を先に言えば、ジェルーは西海岸に対して一切の敵意は持っていなかった。「アルバム・タイトルは東海岸とは何の関係もないぜ。当時は東と西の海岸の対立なんてなかった。少なくともオレたちには。オレたちはドライヴするときにNWAやドクター・ドレーを流していたしな。メディアが東と西の争いを作ったんだ」と説明するように、彼は東西の軋轢に対して全く興味はなかった。アンチ西海岸のアンセムにされてしまった“Come Clean”にしても、西海岸の特定のギャングスタ・ラッパーに対するディスではなく、殺人が同居する過酷なストリートで生き抜いてきた自らの経験から「半端な覚悟でギャングスタぶるなよ」という警告を込めたメッセージ(レッスン)だった。メディアの扇動により、多くの人はタイトルの“East”を“East Coast”(東海岸)として勝手に解釈したのだが、それに対しジェルーは「メディアが絡んだせいでみんな“East”を“East Coast”と考えたようだが、オレはイースト・ニューヨークの出身なんだ。そして、ブルックリンの奴らはオレの地元を“The East”と呼んでいた」と、明確に否定する。では、本当の意味は何か? ジェルー曰く、“Sun”を“Son”にかけて、「イースト・ニューヨークで生まれ育った息子(“Son”)としての自分についてだ」という。同時に「太陽は東から昇る」という文字通りの意味と重ねて、「フッド(“The East”)出身の男(“Son”)が自らの光で世を照らす」ことをテーマにしたアルバム、それが『The Sun Rises in the East』だった。

『The Sun Rises in the East』は、ジェルー曰く二ヶ月程度の短い制作期間だったそうだが、時期としては93年の終わりから94年にかけて、ブルックリンにあるプリモの自宅とマンハッタンのD&Dスタジオで制作された。「オレとプレミアは何時間も一緒にレコードを聴いていた。オレがある部分を気に入れば、あいつはそれを自分なりに調理する。“オマエのためにビート作っといたぜ”って感じじゃない。みんな知らないだろうけどな。グループとしてのものだったんだ」とジェルーはその制作過程を説明し、そしてプリモもまた同様の意見だ。「オレはいつもその場でビートを作る。ビート・テープとかは作らない。だからジェルーのビートもそれぞれの曲のために作られたものだ。その後、作詞が始まるんだ。たまにビートよりも先にコンセプトが決まっていることもあるけど、リリックが先にあったことはなかった。オレの家で一緒にレコードを聴いていたこともあったけど、ほとんどはスタジオでだったな」

「オレたちはアルバムは12か13曲という時代に慣れていた。あまりに多くの曲を収録するのはオーヴァー・キルだぜ。20曲収録していても、そのうち10曲しか良い曲がないんじゃ意味がないだろ」と、収録曲数についてのポリシーをジェルーが語っているように、イントロ、スキットを除くとわずか10曲というタイトな構成で作られたこのアルバムは、当然ながら捨て曲などは一切なく、間違いなくプリモのプロデューサーとしての最高傑作の一つだ。プリモのプロデューサーとしての基本的な姿勢は、エリック・B&ラキムの古典“I Ain’t No Joke”の一節、「ジャズだろうがクワイエット・ストームだろうが、ビートと組み合わせてヒップホップに変換してやる」に由来しているのだが、本作においてもそのモットーが根底にある。イルなピアノ・リフ(“D. Original”)やジャズ・ファンク・ホーン(“Da Bichez”)はサンプリング・ソースとしては分かりやすいほうだが、信号音にしか聞こえないヴィブラフォン(“Mental Stamina”)、レコードの静電気が放つチリチリとしたノイズ(“Statik”)、そして水が滴る音と表現されたパーカッション(“Come Clean”)まで、「どんなものでもドープなヒップホップに変換する」というスタイルをこれほど実践し、実証したプロデューサーは他にいない。そして、そのドープなビートに相対するMCとしてのジェルーは「オレはいつでもフッドに足を運んでいたが、でも絶えず高潔であろうとしていた」と自らのティーンネイジャー時代を振り返るように、ギャングスタな側面とコンシャスな側面の両方の顔を持つMCで、時には攻撃的で雄々しく、時には高尚な表情で様々なテーマをラップする。

イントロを終えた実質的なオープニング・トラックであり、アルバムからのセカンド・シングルとなった“D. Original”は、“Come Clean”とは異なり特定の相手に対するディスを含んだ曲だ。前述したように“Come Clean”が初出したときの名義はダーティー・ロッテン・スカウンドレルズだったが、そもそもダーティー・ロッテン・スカウンドレルズとは、ジェルーが14、15歳の頃に属していたクルー名で、その後ジェルーの別名義となったものだった。“I’m the Man”でも、ジェルーのヴァースに入る直前、グールーが「ダーティー・ロッテン・スカウンドレルズの準備が整った / マイメン、ジェルー・ザ・ダマジャのお出ましだ」と紹介をしている。しかし、93年にMCハマーのレーベル〈 Roll With It 〉から、D.R.S(もちろん“Dirty Rotten Scoundrels”の略だ)という男性R&Bグループが“Gangsta Lean”という曲でヒットを飛ばしたことで、ジェルーの逆鱗に触れてしまう。オープニング・ラインで「ダーティー・ロッテン・スカウンドレルズ、オレはストリートでそう呼ばれている」と自己紹介し、さらにセカンド・ヴァースの後半では「オリジナルはR&Bなんか歌わねえぜ」と皮肉を言っているように、“D. Original”とは、誰がオリジナルの「D.R.S」なのかをはっきりさせてやるという目的で作られたディス・トラックだった。

ギャングスタとしての攻撃的なジェルーが“D. Original”や“Come Clean”で出ているとすれば、プロモ・シングルもリリースされた“Da Bichez”は、ジェルーのコンシャスな側面が顔を覗かせた曲だ。曲名だけで女性蔑視の曲だと勘違いし、ジェルーをミソジニストだと判断する輩もいたそうだが、フックを聴けば分かる。「クイーンやシスター、若い女性について話してるんじゃないぜ / オレが語ってるのはビッチのことだ」と、尊敬すべき女性とそうじゃない女性(Da Bichez)を明確に区別し、ビッチに振る舞う女性に対して啓蒙的なラップをしている。そして、続く“You Can’t Stop the Prophet”では、預言者(“Prophet”)を自称し、救いのヒーローという立ち位置で哲学的なライム(ある日、オレは自己認識に目覚めた / それにより超科学的な力を授かり、ゲットーを闊歩しては宿敵である“ミスター無知”との戦いを繰り広げる)をスピットする。この曲に関しては、12インチ・シングルに収録されたピート・ロックのリミックスが人気だろう。プリモは自分がプロデュースした曲をリミックスされるのが嫌いなのだが、唯一手を加えることを許せるのがピート・ロックとラージ・プロフェッサーだという(ラージはギャング・スターが映画「トレスパス(Tresspass)」のサウンドトラックに提供した“Gotta Get Over (Taking Loot)”のシングルでリミックスを担当している)。

プリモのプロデューサーとしてのこだわりについて続けると、“My Mind Spray”は、エリック・B&ラキムからラン・DMC、スリック・リックなど、これまでに幾度となく使われてきた定番のサンプリング・ソースであるボブ・ジェームスの“Nautilus”を最も好きなブレイクの一つとして挙げるプリモが、他の誰とも違う自分なりの調理方法でサンプリングしてみたいという積年の思いから出来上がった曲だ。また、クロージング・トラックの“Statik”は、元々サンプリングしようとしていたレコードが静電気によってひどいノイズを発していたのだが、逆にそのノイズをサンプリングして曲を作ってしまえばいいという奇抜な発想から生まれた曲で、それ故にタイトルが“Statik”=「静電気、雑音」と名付けられた。

そして、シングル曲を除いて最もビートとライム双方のクオリティが突出しているのは、ジェルーのライム・パートナーであるアフー・ラがアルバム唯一の客演として登場した“Mental Stamina”だ。信号音のように響くヴィブラフォンをシンプルにループさせたビートはアルバム中でもとりわけファンキーだが、ジェルーのお気に入りであるEPMDのスタイルを意識し、ジェルーとアフがマイクを代わる代わるパスし合いバウンスすることで、その体感的なファンク濃度は増している。さらにこの曲は、ザ・ソース誌の「Rhyme of the Month 」に選出されており、ジェルーのリリシストとしての業界評価を確立した曲でもある。

先述した通り、プリモのプロデューサーとしての基本的なスタンスとして、たくさんのビートが収録されたテープをクライアントに渡して、好きなものを自由に選んでもらうというビートの売り方は基本的にはしない。クライアントであるMCとスタジオや自分の自宅で一緒にハッパを吸ったり40sを呑んだりしながら何枚ものレコードを聴き、その場でそのMCのためだけのビートを仕立てる。そしてその過程で、そのMCが本物かどうかを徹底的に見極めるようにしているというが、ジェルーはその厳しい審査をパスしただけでなく、アルバムを丸々プロデュースするという申し出まで受けることになる。「あのDJプレミアがトータル・プロデュースを買って出た」という枕詞があれば、例えジェルー本人にその意図がなかったとはいえ、ニューヨークのメディアやリスナーが、 ナズ、ビギーと並ぶニューヨーク・ヒップホップの救世主としてジェルーを見なし、 西海岸に対抗する「本物のヒップホップ」という位置づけで『The Sun Rises in the East』を捉え、称賛したことは仕方がないことだろう。結果的には、このアルバムが94年のニューヨーク復興で大きな役割を果たしたことも事実だ。だが皮肉なことに、ニューヨーク・ヒップホップの救世主として褒めそやされたジェルーは、次作『Wrath of the Math』において、同じ東海岸の〈 Bad Boy 〉軍団に対して牙を剥くことになる。つまりジェルーは、東のヒップホップか西のヒップホップかという地理的な視点よりも、それがリアルなヒップホップという「芸術」か、それともコマーシャルな「商品」か、そこに重きを置くMCだったのだ。そしてプリモが惚れ込んだ理由もきっとそこにあるのだろう。