80年代を通じてヒップホップ・プロデューサーたちのエネルギー源だったジェームス・ブラウンのサンプリング貯蔵庫は90年代に突入する頃には空になりつつあり、ヒップホップは新しいリソースを求めていた。その喉の渇きを癒すために、誰も知らないジャズやソウル、レア・グルーヴに狙いを定め、ヒップホップに新しいサウンドスケープをもたらさんと躍起する新世代のプロデューサーたちが続々と台頭し、はっきりと世代交代が行われたのは91年だった。

ア・トライブ・コールド・クエストのQティップは、デビュー・アルバム『People’s Instinctive Travels and Path of Rhythms』のあどけないサウンドから一転、続く『The Low End Theory』でダイナミックな進化を遂げ、その余波は西海岸にまで届き、ドクター・ドレーのソロとしての処女作『The Chronic』の制作に多大な影響を与えることになった。マーリー・マールのラジオ番組「イン・コントロール」のDJとしてラジオ・サーキットで名を馳せ、従兄弟であるヘヴィ・Dのグループのプロデュースでも前評判の高かったピート・ロックは、相棒であるCLスムースとの『All Souled Out EP』で「ソウル・ブラザー」としての才能を開花させた。スパイク・リー監督の映画『モー・ベタ・ブルース』のサウンドトラックに収録された“Jazz Thing”でジャズとヒップホップの理想的なフュージョンを成し遂げたDJプレミアが、ギャング・スターのDJ/プロデューサーとして初めてトータル・プロデュースしたセカンド・アルバム『Step in the Arena』をリリースしたのも91年だった。

偶然か必然か、91年に飛躍したこの三人のプロデューサーは、ナズの94年の金字塔『Illmatic』にプロデューサーとして参加し、主役の早熟な詩才に相応しい最高のバックドロップを提供しているが、彼らとナズを繋ぐ重要な役割を果たしたプロデューサーも、同様に91年にヒップホップ・ゲームでブレイクスルーしていた。そのプロデューサーの名前はウィリアム・ポール、この世界ではラージ・プロフェッサーという名前で知られている。彼がフロントMC/プロデューサーを務めたグループ、メイン・ソースが91年の7月にリリースしたアルバム『Breaking Atoms』は、ファットなドラムが跳ねる80年代のヒップホップの血脈でありながら、ソウルにジャズ、レゲエに至る豊かなサンプリング・ソースによってもたらされるカラフルなサウンドがヒップホップの新しい時代の到来を告げる一枚だった。

メイン・ソースは、ラージ・プロフェッサーと二人のDJ、K・カット、サー・スクラッチからなるトリオで、K・カットとサー・スクラッチは兄弟である。マッケンジーというラスト・ネームを持つ二人の兄弟は「カナダ出身」と紹介されていることが多いが、生まれがカナダのトロントであるだけで、物心つく頃にはニューヨークのクイーンズに移住しており、レッド・アラートやチャック・チルアウトがプレイするニューヨークのヒップホップを浴びるように聴いて育った。ガイアナ共和国からトロントに移住してきた彼らの祖父は70年代にソウル・ディスコ・シンガーとしてレコードを出していた経歴を持つ音楽一家で、そのDNA故か、彼らも中学のときにニュー・エラというグループを結成するほど音楽に夢中だった。

そしてウィリアム・ポールことラージ・プロフェッサーは、クイーンズの北中央部に位置するフラッシングで生まれ育ち、ダグ・E・フレッシュの“The Show”に触発されてリリックを書き始めた音楽好きの少年だった。やがて、本名のポールから採って最初は「ポール・ジュース」、もしくは「プロフェッサー・ポール・ジュース」と名乗り、リリックを綴りながら、ポーズ・テープで拙いビートを作る日々を送っていた。

K・カットとラージが出会ったのはクイーンズのジョン・ボウン高校で、ヴァンという共通の友人を介して知り合った。ちょうどラップのグループを結成しようと目論んでいたK・カットは、ラップができて、ビートも作っていたラージに「うちに来て一緒に曲を作らないか?」と勧誘する。「ラージを連れてくるって言ったら、うちの家族はA&Rみたいだった。『どんな奴か見てみたい、本物なのか確かめたい』って感じでね」とK・カットは回想するが、無事にマッケンジー一家の厳しい審査に通ったラージは、正式に兄弟とグループを組むことになる。

ラージはマッケンジー一家の家に、友人であるニーク・ジ・エキゾチックも連れてきて、彼も加えた四人組になる予定だったのだが、結局ニークはグループに加わることを辞退したので、広く知られている三人組で本格的に活動がスタートした(詳しくは不明だが、一時的にDJ JODという三人目のDJがメンバーだったこともあるようだ)。まだ三人とも高校生だったが、兄弟の母親であるミス・マッケンジーは子供たちの音楽活動に理解を示し、快く出資してくれた。彼女の支援はスタジオ代の負担に留まらず、レコード・レーベルの立ち上げから弁護士やマーケッターの雇用まで、音楽活動をするにあたって必要なこと全てに渡り、さらに自らマネージャーにもなってくれた。そしてグループ名はメイン・ソースに決まった。名付け親はKカットで、弁護士に「さて、グループ名はどうするんだい?」と聞かれたときに、“メイン”・イングリーディエントとクリエイティヴ・“ソース”という二組のソウル・グループが咄嗟に思い浮かんだので、その二つを組み合わせて、その場でメイン・ソースに決めたそうだ。

グループ名も決まり、いよいよ本格的にデモ制作を始めるにあたって彼らが熱望したスタジオは、クイーンズのジャマイカ地区にある「Studio 1212」だった。その理由はただ一つ、ポール・Cという時代の先を行く天才がそこで働いていたからだ。64年生まれのポール・マッキャスティ(Paul McKasty)ことポール・Cは、ウルトラマグネティック・MCズの”Give the Drummer Some”を筆頭にビズ・マーキー、クイーン・ラティファ、スーパー・ラヴァー・シー&カサノヴァ・ラッドといったホットなアーティストの曲のエンジニアリングやプロデュースを務めた実績があり、誰もがポール・Cにデモ制作のヘルプを仰ぐような、引く手数多のエンジニア/プロデューサーだった。ポール・Cにデモを作ってもらったアーティストとして最も有名なのはシンプリー・II・ポジティヴ・MCズという二人組で、彼らは後にオーガナイズド・コンフュージョンという名前で、ディズニー傘下のレーベル〈 Hollywood Basic 〉からデビューする。

同じポールという名前を持つラージが「Studio 1212」でポール・Cに出会ったのは運命だった。ラージがポール・Cに対し「どいつもこいつもジェームス・ブラウンのサンプリングばかりだ。だからオレは違うものを使いたいんだ」と自らのアイディアを語ったところ、ポール・Cはそんなラージの野心的なヴィジョンを気に入り、プロダクションのイロハを叩き込む。「ポール・Cがオレをカセット・テープ時代から卒業させてくれたんだ。『これがSP1200だ。これこそお前が夢中になる機械だ』ってね」と、ポール・CがSP1200というサンプリング・マシーンの名機を紹介してくれたエピソードをラージは語っている。「ポール・Cは自宅にもSP1200を置いていたんだ。ある日、彼の家に行ったら、彼は座って『どうしたい?』と聞いてきた。だからオレは『このレコードを使って、あれと繋げたりこれと繋げたいんだけど』と言った。すると彼は『よし、じゃあこれとこれとあれをやってみろ。オレはもう寝るから試してみるんだ』って。オレは座って、SP1200に夢中になったよ。彼がこのまま起きなきゃいいのにって思った」

こうしてポール・Cというメンターに出会ったラージは、師の協力を仰ぎながら、グループとしてのデビュー・シングル“Think b/w Atom”を完成させる。「Mixed/Engineer: Paul Mckasty」とクレジットされた12インチ・シングルは、ミス・マッケンジーの出資でプレスされ、89年に自主レーベルの〈 Actual 〉からリリースされた。

“Think”は、ラージの友人のジョー・フェイタルがマーリー・マール、ピート・ロックと懇意にしていたことがきっかけで、マーリーのラジオ番組「イン・コントロール」でピートがプレイし、ストリートで話題を集めた。「フェイタルが『なあ、局の中に入ろうぜ。オレはマーリーとピートとはクールな関係だからよ。行ってみようぜ』って感じだったから、オレはレコードを持って入っていったんだ。ピートは曲の始まりを探しながらレコードに針を置いて、そのままプレイしたんだ。プレイする前に聴くことすらしなかったんだぜ」と、ラージはピートとの出会いを回顧する。ピートとラージを繋いだジョー・フェイタルは、『Breaking Atoms』に収録されたポッセ・カット“Live at the Barbeque”でマイクを握っているが、彼をキーマンにラージはプロデューサーとして活躍の場を広げていくことになる。

ある時期、多忙を極めていたポール・Cが休暇を取ることになり、その間の二週間、ラージにSP1200を貸してくれた。その二週間、ラージは一心不乱にビート・メイキングに没頭し、30を超えるビートを作った。そして、そのビートが詰まったフロッピー・ディスクのコピーを職場復帰したポール・Cに渡したところ、ポール・C経由でクイーンズ界隈のヒップホップ・コミュニティやスタジオで出回ることになる。最初に反応したのはビズ・マーキーだった。「ポール・Cが電話してきて、『なあ、すぐスタジオに来いよ』って言うんだ。『どうしたんだ?』って尋ねると、『今ビズと一緒なんだよ。ビズにお前のビートを聴かせたら気に入ってね。お前に会いたいんだってよ』ってね」と、憧れのヒップホップ・アイドルが自分のビートに興味を持ってくれた際のエピソードをラージは振り返っている。

そしてもう一人、クイーンズのカリスマがラージのビートに惚れ込む。当時、ジョー・フェイタルは、クイーンズ・ラップの先駆者であるトラジェディことインテリジェント・フッドラムのDJだった。刑務所から出所したばかりで、再起を賭けたデビュー・アルバム『Intelligent Hoodlum』を制作している最中だったトラジェディは、ジョーに聴かされたラージのビートを気に入り、自分のアルバムでもプロデュースしてもらいたいと決める。そうしてラージは『Intelligent Hoodlum』にて、アルバムのメイン・プロデューサーであるマーリー・マールとの共作というクレジットだが、“Trag Invasion”、“Game Type”の2曲をプロデュースすることになった。

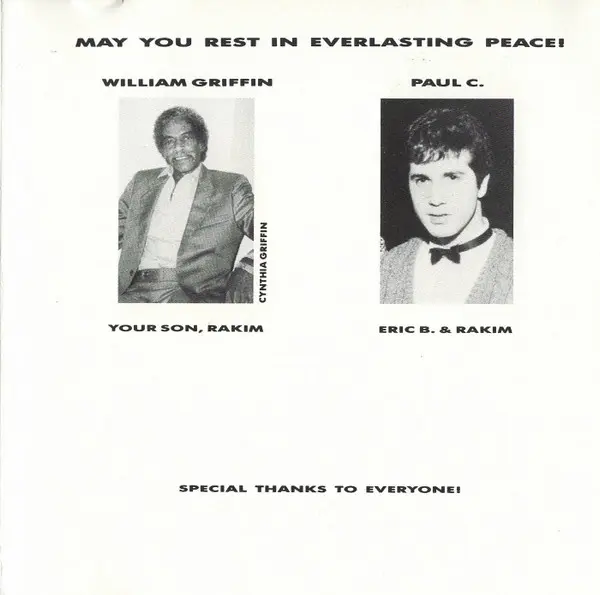

グループの活動と並行して、ラージがプロデューサーとしても芽が出始めた矢先の89年の7月、ポール・Cがスタジオの前で銃殺される事件が起こる。未だ未解決となっているその悲劇の後、ラージの元に、ジョー・フェイタルがラキムを連れてくる。ポール・Cは、エリック・B &ラキムのサード・アルバム『Let the Rhythm Hit ‘Em』をプロデュースする予定だったが、制作途中で凶弾に倒れてしまった。そこでラキムは、ポール・Cの弟子であるベイビー・ポール(ポールが二人いたことから、年下のラージはベイビー・ポールと呼ばれることがあった)に、彼の仕事の引き継ぎを依頼しに来たのだった。ラキムから大役を任されたラージは、『Let the Rhythm Hit ‘Em』のうち“In the Ghetto”と“Step Back”をプロデュースし、さらに“No Omega”のドラム・プログラミングを担当した。

『Let the Rhythm Hit ‘Em』での仕事でその才能を買われ、ラージはエリック・Bが立ち上げたプロダクション・カンパニー「Lynn Star Productions, Inc」と契約することになる。そして、エリック・Bがプロデュースすることになっていたクール・G・ラップ&DJポロのセカンド・アルバム『Wanted : Dead or Alive』において、ゴースト・プロデューサーとしてエリック・Bの代わりに9曲をプロデュースし、さらに“Money in the Bank”では自らマイクも握っている。

時期としては、ラキム、クール・Gとの仕事と並行していたと思うが、メイン・ソースはセカンド・シングル“Watch Roger Do His Thing b/w Large Professor”を制作し、90年にデビュー・シングルと同じく自主レーベルの〈 Actual 〉からリリースする。このシングルのジャケットには亡くなったポール・Cへの追悼の辞が印字されていたが、同時に〈 Actual 〉から『Main Source Breaks the Atom』というタイトルのアルバムがリリース予定であるとも明記されていた。つまり、アルバムの制作も進行しており、当初は自主リリースする計画だったのだろうが、結果的に彼らは〈 Wild Pitch 〉と契約を交わし、そこからデビュー・アルバムとして、タイトルを少し変えた『Breaking Atoms』をリリースすることになる。

〈 Wild Pitch 〉との契約は、DJプレミアが一役買っていた。ギャング・スターの最初の契約レーベルは〈 Wild Pitch 〉で、グルーは同レーベルにアーティストとして所属する傍ら、オーナーのステュ・ファインからA&Rのような仕事も任されていた。A&Rとして日夜新人探しをする中で、彼はラジオから流れてきたメイン・ソースの“Think”に出会い、ポテンシャルを感じ取り、相方であるDJプレミアにも聴かせる。「グルーが『これをチェックしてみな。メイン・ソースっていうグループだ。ラージ・プロフェッサーってやつがラップして、ビートも作ってんだ』って言って、“Think”と“Atom”を聴かせてきた。グルーはいつも新しいものに敏感だったから、教えてくれたんだ」とプリモは語る。その後、メイン・ソースと知り合ったプリモは、グルーの推薦で〈 Wild Pitch 〉と契約したロード・フィネスと共に頻繁にマッケンジー兄弟の家に遊びに行く仲になったのだが、ちょうどその頃、〈 Wild Pitch 〉のオーナーであるステュ・ファインはストリートで話題のメイン・ソースとの契約を熱望していた。そこでステュはプリモに口添えを依頼する。その結果〈 Wild Pitch 〉は他のレーベルとの争奪戦に勝利し、メイン・ソースとの契約を獲得することになった、という顛末だ。

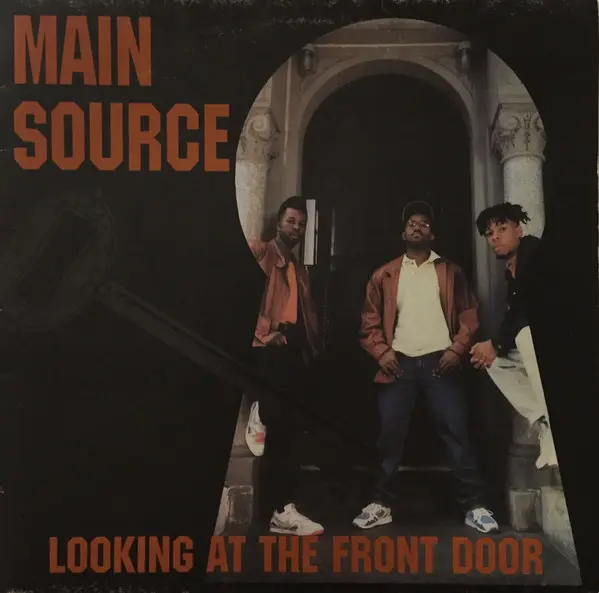

メイン・ソースとしての〈 Wild Pitch 〉からのデビューは91年3月にリリースしたシングル“Looking at the Front Door”だった。ビルボードの「Hot Rap」チャートで最高3位まで駆け上ったこの曲は、ラージ自らも「メイン・ソースにとって壁をぶち破る一曲だった」と認めるほど、ニューヨークのヒップホップ・シーンに大きなインパクトを与える一発となった。“Watch Roger Do His Thing”では初めてミュージック・ヴィデオも制作し、「The Box」などのヴィデオ・ステーションでも頻繁に流されていたが、K・カットも「“Looking at the Front Door”こそがメインストリームでの成功をもたらしてくれた最初のレコードだった。オレたちが何者なのかをみんなに知ってもらうという意味で、オレらをブレイクさせた最初のレコードだ」と語っている。また、先述した『Let the Rhythm Hit ‘Em』と『Wanted : Dead or Alive』のいずれの仕事も、プロデューサーとしての正しいクレジットはエリック・Bに奪われており、ヒップホップ・シーンにはまだ「ラージ・プロフェッサー」の名前は充分に浸透していなかった。しかし、“Looking at the Front Door”によって、メイン・ソースとラージの名前は一躍注目の的となる。

アルバムの制作は、スタジオを使える時間が主に週末だったということもあり、「放課後の遊びだった」とラージが表現する通り、平日はレコードを集め、アイディアをまとめたり、実験したり、ビートの雛形を作って、それを週末にスタジオで形にする流れで行われた。

「友達の両親がレコードを処分しようとしていてね」と、ラージはアルバムの主成分となったサンプリング用のレコードをどう集めたかについて語っている。「シンプルに『お前ん家にレコードない?』って友達に尋ねたんだよ。そしたら99%の答えは『あるよ、家に取りにきてもらって構わないぜ』だったんだ」

さらに、音楽一家であるマッケンジー家のレコード・コレクションも、メイン・ソースのプロダクションに大きく貢献している。「オレの家族は西インド諸島のバックグラウンドがあるから、いつもレゲエやソカが流れていたんだ」とK・カットが語るように、例えば“Just Hangin’ Out”のフックでは、シスター・ナンシーの82年のダンスホール・レゲエのヒット曲“Bam Bam”が使われており、同じく“Large Professor”のビートの主成分は、ジャマイカ音楽の伝説であるバイロン・リーのバンドのヴォーカリストだったケン・ラザラスの“So Good Together”だった。

時にメイン・ソースはラージのワンマン・グループのように思われがちだが、プロダクションにおいてはそれぞれの意見やアイディアが反映された共同作業だったとK・カットは振り返る。「ラージ・プロフェッサーがサンプルや土台となるビートなんかを持ってくるんだ。そして全員でスタジオに入って、みんなで手を動かして、これを追加しよう、あれを追加しようって言うんだ。それが『Breaking Atoms』のマジックなんだよ。一人の人間がプロデュースしたわけじゃない。ラージの功績を取り上げるつもりじゃない。彼はビートという点においては、多くのものをもたらしてくれたよ。でもオレも貢献している。オレは“Peace Is Not the Word to Play”を作ったし、“Fakin’ the Funk”もやった。アルバム制作は共同作業だった。だから、ラージ・プロフェッサーがグループの中心人物だったとかじゃなく、『Breaking Atoms』については全員が意見を出し合った。誰の手柄を奪うつもりもなくて、それが事実なんだよ」

デビュー・シングル“Think”のB面“Atom”でも各ヴァースの最後のラインを「メイン・ソースは原子をぶっ壊す(“The Main Source breaks the atom”)」で締めているが、『Breaking Atoms』というアルバムのタイトル、コンセプトについて、ラージはこう語っている。「オレたちはラップ業界の有象無象を“原子”だと考えているんだ。みんな他の人にくっついていって、クール・G・ラップやLL・クール・Jみたいになろうとする。オレらがやろうとしていることは、その“原子”どもをぶっ壊して、他の誰とも違うサウンドを生み出すことなんだ」

彼らが掲げた「他の誰とも違うサウンド」というテーマは、これ以上ない結果として実現している。『Breaking Atoms』のリリース後、ドライヴ中に赤信号で止まっていたラージは、隣の車線に止まった車の窓から「アルバム最高だったぜ」と声をかけられ、それがEPMDのエリック・サーモンだったというエピソードは、彼らの音楽がEPMDのように唯一無二のもので、そしてストリートに根ざしていたことを象徴している。

凡百のラッパーのプライドをぶっ壊したこのアルバムの特色は、何といってもそのドラムの魅力にある。“Looking at the Front Door”にしろ、“Peace Is Not the Word to Play”にしろ、“He Got So Much Soul”にしろ、アルバムにエネルギーを与えるBPMの速い曲はどれも、太く、硬く、跳ねるようなキックとスネアが一際目立っており、それは彼らがポール・Cから学んだことだ。ポール・Cのドラムに対するこだわりやエンジニアとしての圧倒的なセンスは、例えばスカル・スナップスの“It’s a New Day”のドラム・ブレイクを世界で初めてサンプリングした、ポール・Cのエンジニアリングの妙技が冴えるスティーゾの“It’s My Turn”を聴けばすぐに分かる。スティーゾ本人が語るこのエピソードに、ポール・Cという天才の凄さが集約されている。「(“It’s a New Day”のドラム・ブレイクは)みんなオレのアルバムからサンプリングしてたんだぜ。『なあ、スカル・スナップスのオリジナル盤を見つけたんだけど、お前の(ブレイク)はもっと太いよな』って言われたもんだよ。オレらは『そりゃそうだ、だって“ポール”だからな!』って感じさ」

4小節のオープンな極太のドラム・ブレイクで始まる“Looking at the Front Door”は、まさにポール・Cの“イズム”を感じさせるが、そのポール・C直伝のドラム・プログラミングに、ソウルやジャズ、レア・グルーヴ、レゲエに至るまでの多彩なサンプリング・ソースが幾重に重ねられたものが『Breaking Atoms』のサウンドの骨子と言える。

同じドナルド・バードの“Think Twice”をサンプリングしていても、ア・トライブ・コールド・クエストの“Footprints”とは全く異なるサウンドに仕上げた“Looking at the Front Door”に、ピアノのリフかと思うほど巧みに加工されたベースラインが突き走るドープな“Live at the Barbeque”、鬼才クラレンス・リードがペンを執ったサザン・ソウルの屈指の名曲“90% of Me Is You”をシスター・ナンシーの“Bam Bam”と組み合わせるという発想に目を見張る“Just Hangin’ Out”と、全編を通して聴かせるサンプリングの妙技は、同時代のどのグループよりも抜きん出ている。彼らの奇抜なサンプリングのアイデアを形にする上で重要だったのは、メイン・スタジオとして使用していた「Libra Digital」に備わっていたシンクレイヴィアという機材で、それはクインシー・ジョーンズなどの大物プロデューサーが愛用していた一億円を超える価格の超高級シンセサイザーだった。例えば“Snake Eyes”の後半、ジェシー・アンダーソンの“Mighty, Mighty”のフルートの演奏が飛び出てくる箇所も、このシンクレイヴィアによって、元のビートと違和感なく縫合されている。「レコードをブレンドすることもなかったんだ」と、シンクレイヴィアがどれほど重要な役割を果たしたのか、ラージは語っている。「“Libra Digital”のトニー・Pに『この部分を全部使いたいんだけど』と言えば、彼はシンクレイヴィアのボタンをいくつか押して、すると魔法のようにサンプリング・ソースがシンクロするんだ。タイム・ストレッチングとかの前の時代の話だよ。シンクレヴィアは『Breaking Atoms』の制作においては本当に重要な機材だったよ」

ポール・Cのセンスを後継したドラムに、メンバーそれぞれの音楽的背景が活かされたカラフルなサンプリング・ソース、そしてそれを組み合わせるためのツールやエンジニアが揃うことで奇跡的な化学反応を起こしたビートは確かに魅力的だが、サウンドに続いて、このアルバムをクラシックたらしめる重要な要素は、フロントMCを務めたラージの歌詞にある。

エリック・Bとのプロデューサー・クレジットを巡る確執を遠回しに吐露している、裏切り者や嘘つきに対して毒を吐いた“Snake Eyes”に始まり、啓蒙的な“Watch Roger Do His Thing”に至るまで、彼のリリックのテーマは多岐に渡る。ピート・ロックやナズ、アキネリら気の置けない友人たちとただぶらぶらと遊ぶことの喜びを語る“Just Hangin’ Out”は十代特有のあどけなさが好ましく、「毎晩ケンカばかりで、そんなの間違ってる」というラインで始まる失恋ソング“Looking at the Front Door”も、これまで付き合いのあった女性との間で経験してきた男女関係の難しさを題材に、若者らしく甘酸っぱくも気取った感じでラップしている。

反対に、人種差別というテーマに大胆に切り込んだ、黒人の若者に対する警官の非人道的な悪行を糾弾する“Just a Friendly Game of Baseball”や、合言葉のように日常的に「ピース」と口にしながら仲間や恋人に平気で暴力を振るっている偽善的な若者に対して自省を促す“Peace Is Not the Word to Play”では、ラージの早熟ぶり、ファイブ・パーセンターとしての思慮の深さが窺える。

音楽的、もしくは歌詞以外の部分で特筆すべきは、ピート・ロックがプロデュースした“Vamos a Rapiar”と、何よりも“Live at the Barbeque”だろう。前者は、後に“The Rap World”というコラボレーション・トラックをリリースすることになる二人の初顔合わせだ。そして後者はご存知の通り、キリストを殺し、無計画に大統領の妻を誘拐するクイーンズの悪ガキ、ナスティ・ナズが16歳という若さでMCとしてのデビューを飾った曲である。

例の如くジョー・フェイタルが「こいつのデモ・テープ作りを手伝ってやってくれ」と連れてきたことでナズとラージは知り合い、ブルックリンのコニー・アイランドにあるスタジオで何曲かデモを録ったことから二人の蜜月関係は始まった。ラージは『Breaking Atoms』発売前のザ・ソース誌のインタヴューで「ナイルズ(Niles)というマイ・メンをフック・アップするところなんだ。元々は“Eric B. Productions”(注釈:おそらく“Lyn Star Productions inc.”のことだと思われる)として彼のために11曲のビートが用意できていたんだけど、エリックがクール・Gのアルバム(『Wanted : Dead or Alive』)でオレをクレジットしてくれなかったから、ナイルズのプロジェクトもバラバラになってしまったんだ」と語っていた。このナイルズとはナズのことだろう。ラージがエリック・B &ラキムの『Let the Rhythm Hit ‘Em』をプロデュースしていた際に、エリックやラキムがスタジオに現れず、制作が進行しない隙間時間が生まれると、彼はスタジオにナズを招いてデモ制作を続けており、それがエリック・Bのプロジェクトとしてアルバムに漕ぎ着きかけたが、エリックの不義理が原因で白紙となってしまった(余談だが、ラージのインタヴューを受けて、怒り狂ったエリックによる反論のインタヴューがのちにザ・ソース誌に掲載された)。

改めてナズをフック・アップする目的も込みで、アルバム・セッションの最後に出来上がったこの“Live at the Barbeque”で彼にマイクを握らせたことで、ヒップホップ史上最高のデビュー・パフォーマンスが誕生した。「12歳のとき、キリストを殺した罪で地獄に堕ちた」、「KKKみたいにニガーを吊るす」、「オレはエイズ患者より病んでる」と、恐れを知らない過激なパンチラインが続々と飛び出すこのヴァースによって、ナズはヒップホップ・シーンにかつてないほどの衝撃を与えた。

ヴィッキ・アンダーソンから引用した陰鬱なムードのベースラインに、ボブ・ジェームスのドラム・ブレイクが淡々と鳴り響くビートはアルバムの中でも異質なサウンドで、それ故に印象深く、身の毛もよだつようなナズのホラー・コア・ラップにとっては最高のバックドロップになっている。ナズに続いて、クイーンズ界隈のキー・マンでもあるジョー・フェイタル(ただし、彼のリリックを書いたのはパッジー・ザ・ファット・バスタードだ)、ラージの高校の同級生であるアキネリ、そしてラージと続くこのポッセ・カットは、もはや神話的ですらあるジュース・クルーのポッセ・カット“The Shymphony”と並べて語られるべき一曲であり、『Breaking Atoms』の評価を絶対的なものにした最大の要因でもある。

ニューヨークのヒップホップにおける最初の黄金期を、エリック・B&ラキムにビッグ・ダディ・ケイン、そしてブギー・ダウン・プロダクションがその後の青写真となるようなアルバムを次々に残した87年から88年とするならば、その次の黄金期は、ウータン・クラン、ビギー、ナズがクラシックなデビュー・アルバムでヒップホップの成熟を見せつけた93年から94年だろう。そしてその意味では、『Breaking Atoms』は黄金期と黄金期の狭間で生まれた作品だ。だが、ポール・Cやマーリー・マールのファンキーなドラム・プログラミングの後継者であり、同時にサンプリング・ソースの新しい領域を追求した彼らの音楽は、トライブの『The Low End Theory』と並んで、90年代のニューヨーク・ヒップホップのサウンドを定義付けることに成功し、一次と二次の黄金期を繋ぐ架け橋として重要な役割を果たした。それは西海岸でドクター・ドレーが『The Chronic』で成し遂げたことに近いかもしれない。『The Chronic』がなければスヌープの『Doggystyle』が生まれなかったのと同じように、『Breaking Atoms』がなければ『Illmatic』は生まれなかったのだから。